阿修羅道幅

この幅は阿修羅と帝釈天の戦闘を描いたものである。全体的に聖衆来迎寺の六道絵は『往生要集』の影響を多分に受けていると言えるが、この幅においては『往生要集』の阿修羅道の記述自体非常に簡略にすませているので、作り手は『正法念処経』の第21巻をひもとき、自らの想像力を駆使してこの絵を描いたと考えられる。

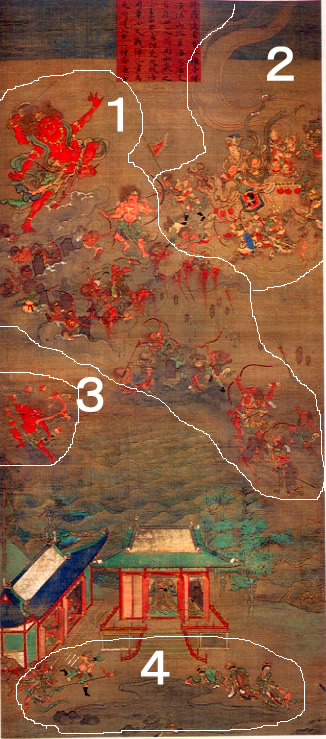

1 羅睺阿修羅像とその軍勢

羅睺阿修羅は左手の1番目の手で太陽を覆い2番目の手で弓をつかみ、また右手1番目の手で刀を振り回し2番目の手で相手を威嚇しする姿で描きこまれ、その表現は非常に荒々しく、最も大きく描かれている。羅睺阿修羅の軍勢は、その大半が上半身裸で野蛮な感じを受け、帝釈天の軍勢と対比的で何となく邪悪なイメージにぴったりな感じを受ける。また描き込まれた雲はどんよりと、いかにも邪悪な感じが漂っている。

2 帝釈天とその軍勢

そのような阿修羅側に対し、帝釈天の軍勢は非常に優雅で勇ましいながらも、その顔にはどことなく気品が感じられる。帝釈天は伊羅婆那と呼ばれる馬に乗り、刀を大きく振り翳す姿で描き込まれている。帝釈天の軍勢もみな鎧を着込み、その横顔は非常に端正に描き込まれ、全体的にアジア的というか、曼陀羅を思い起こさせるような色彩を感じる。また右上に描き込まれた雲は帝釈天側に躍動感を与え、よりいっそう帝釈天側の優位を感じさせる。

3 雷神

戦闘場面に突如として太鼓を打つ雷神が登場する。この理由としてまず、『往生要集』に、阿修羅は雷鳴に驚き畏れるという記述があることがあげられるであろう。また日本の戦場では太鼓の音が響いていたという事実もある。陣太鼓の音は戦の激しさを表しており、それ故上の絵に描かれる戦闘が荒々しいものであることを意味する。雷神の登場は戦闘の激しさを表すとともに、この戦闘で阿修羅側が敗北するという暗示し、最後の阿修羅宮殿に話をすすめるために必要なものであると私には思う。

4 阿修羅宮殿

宮殿が描かれている左下では逃げ帰ってきた阿修羅の兵士が帝釈天を打ち負かした虚偽の報告を女性たちにする。それを確認しようと宮殿の前にある一切観池をのぞきこむと、そこに映っている姿は阿修羅軍勢の敗北であり、その映っている姿を指さし女性たちは嘆き悲しんでいる。